- Willkommen

- Wir über uns

- Termine

- Veranstaltungen

- Mitglied werden

- NAJU

- NABU-Garten

- Störche in Walldorf

- Tipps

- Naturbeobachtungen

- Lebensader Oberrhein

- Exkursionen

- Stellungnahmen

- Spenden

- Über den NABU

- Neues vom NABU (Bund und Land)

- Rückblick

- Berichte

- Nistkasten für Wiesehopf

- Exkursion zu den SAP-Wiesen

- So dünn waren sie noch nie

- Waldarbeiten im Naturschutzgebiet?

- Haubenlerche fühlt sich in Walldorf wohl

- Der Stieglitz braucht ein bisschen Unordnung

- Dohlenkästen auf dem Kirchturm

- Rückblick "Nachhaltigkeit im Garten" - Vortrag von Helmut Unger

- Ein Wald wie zu Kürfürstens Zeiten

- Entdeckerspaziergang mit dem NABU durch die Schwetzinger Hardt

- Waldführung im Hochholz am Samstag, den 6. Juli 2014

- Storchenberingung in Walldorf am 12. Juni 2014

- Neues aus den Saalbachwiesen

- Besuch NABU Mauer

- Fledermausführung im Hochholz

- Naturschutzprojekt "Lebensader Oberrhein" gestartet

- "Streuobstwiesen" von Herrn Diehl

- Spende an NABU Hambrücken

- Island - die Insel zwischen Feuer und Eis

- Die Vulkane Südeuropas

- Ferienspaß mit Dr. Landmann 2013

- NABU-Fledermausexkursion in Walldorf

- Tag der offenen Tür im NABU-Naturgarten

- Entdeckungen am Storchenhorst und im NABU-Ökogarten

- Deutsche-Umwelthilfe-Sammlung

- Nachhaltig genießen

- Neues von Walldorfs Störchen

- Dünen

- Mitmachen

- Projekte

- Bildgalerie

- Kontakt

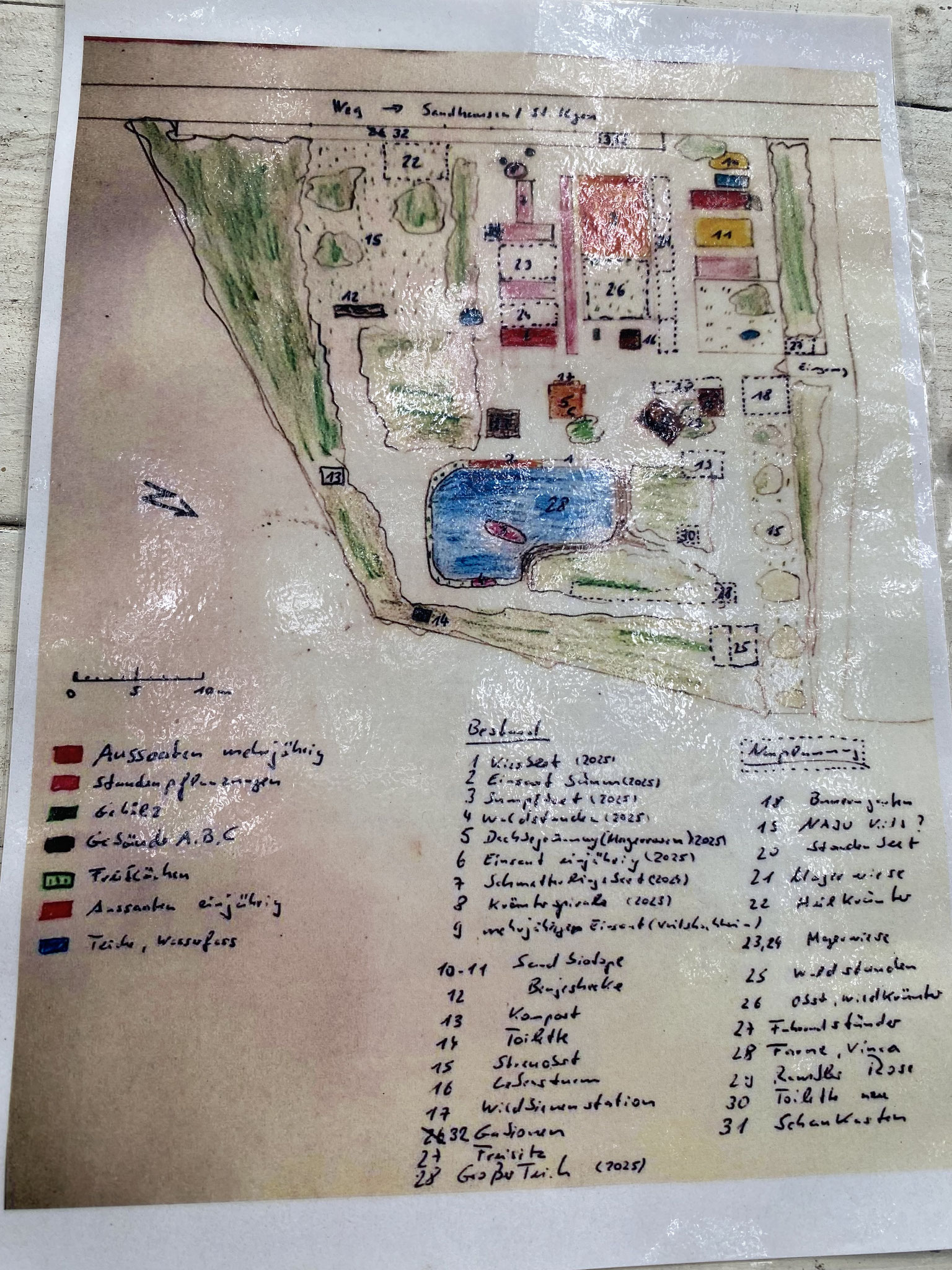

Naturgarten in guter Tradition

Den NABU-Garten am Hardtbach gibt es seit über 35 Jahren. Von Anfang an wurden einige Beete und der große Teich vorgesehen, für die es zum Glück schon Wasserversorgung gab. Die Lehmhütte wurde

von einer Jugendgruppe aufgebaut. Vogelwart Günter Keim, einer der Gründungsmitglieder, hat mit einer Kerntruppe von fünf Mitstreitern eine Trockenmauer um einen Hügel mit heimischen Pflanzen auf

Dauer angelegt, die gerne von Zauneidechsen angenommen wurde. Er kam auch dieses Mal zum alljährlichen „Tag des offenen NABU-Naturgartens“, um mit dem Gartenbaumeister Peter Schmitt die

Neustrukturierung des Naturgartens mit weiteren Themenbereichen zu besprechen.

Im Rahmen des offenen NABU-Naturgartens gab es auch bei dieser Gelegenheit ein buntes Kinderprogramm, geleitet von Katharina Minack, die als Tochter von Roland Günther – einem weiteren

Gründungsmitglied, sich für die örtliche Naturschutz-jugend (NAJU) mit Waldpädagogik einsetzt. Peter Weiser hat uns als Biologe sein hochwertiges Spektiv zur Beobachtung der Storchenfamilien auf

ihren Horsten zur Verfügung gestellt - es ist erfreulich, dass die Storchenwiese nun zu einem „geschützten Landschaftsbestandteil“ erklärt wurde. Petra Schneider, als Tochter eines weiteren

Urgesteins bei der Gestaltung des Naturgartens Hans Schneider aus Sandhausen, sorgte für Kaffee und Kuchen sowie Snacks und Erfrischungsgetränke – sie fand es erfreulich, dass mit ihrer

Unterstützung der Amphibien jetzt ein weiteres Habitat auf dem Gelände mit Teichfröschen belegt wurde. Ulrich Schmidt sorgte mit seinen Pflegetieren – dem Papagei Ole und einer seltenen Iguana -

für kurzweilige Unterhaltung. Maximilian Himberger machte eine Führung zum Maulbeerbuckel, um allen Interessierten diesen besonderen und schützenswerten Lebensraum vorzustellen.

Der Naturgarten entwickelte sich bereits mit diversen Lebensräumen zu einem Kleinod der besonderen Art. In den Teichen fühlen sich Frösche und Molche wohl, die Eidechsen flitzen zwischen den

Trockenmauern und Sandlinsen, diverse Nistkästen sind von verschiedenen Vogelarten belegt, eine Reihe von Erd- und Hochbeeten mit heimischen Stauden und Ansaaten ziehen viele Insekten und

Schmetterlinge an, für die Wildbienen, Hummeln und andere Insekten wurde ein Lebensturm aufgebaut. Auch Igel, Feldhase, Ringelnatter, Wildente, Buntspecht und sogar der Eisvogel wurden unter

anderem schon beobachtet. Der NABU-Garten bietet stets vielfältige Anregungen für alle Gartenbesitzer und Interessenten, die uns aufsuchen oder online begleiten Garten fit gemacht - NABU Walldorf

Sandhausen

Wir sind jetzt gerade dabei, kurz- und mittelfristig eine neue Konzeption für den NABU-Naturgarten umzusetzen mit dem Ziel einen behutsamen, ökologisch wertvollen, Teilumbau von bestehenden

Gartenelementen und Neuschaffung anderer Kleinlebensräume vorzunehmen. Es geht zum einen um Kennzeichnung der bestehenden Biotope und Habitate, aber auch um Anlage einer Magerwiese und eines

Bauerngartens sowie weiterer Staudenbeeten für Wild- und Heilkräuter. Auch die NAJU-Kids sollen einen gesonderten Bereich erhalten. Diese Themen wurden von Altvorderen und neueren Mitgliedern

besprochen, die demnächst in guter Tradition sich der Umsetzung widmen werden. Die symbolische Übergabe von Günter Keim an Peter Schmitt erfolgte am „Tag des offenen Naturgartens“.

Aktive Mitarbeit

Jedes NABU-Mitglied kann sich dem neuen Arbeitskreis „Naturgarten“ anschließen, um tatkräftig bei der Anlage von Themenbereichen und ihrer weiteren Pflege mitzumachen. Sie können die Sprecher der Ortsgruppe (s. Unser Vorstand - NABU Walldorf Sandhausen) anrufen oder auch unverbindlich an einem ersten Samstag im Monat im NABU-Garten vorbeikommen.

Wie Stadt und Naturschützer den Storch nach Walldorf lockten

Günter Keim und Ulrich Schmidt erzählten von Erfolgen und Rückschlägen bei der Wiederansiedelung

Beim reich bebilderten Vortragsabend „Vom Maisacker zum Naturschutzgebiet – Die Storchenwiese“ lag ein Schwerpunkt auf der Wiederansiedlung der Störche und der Entwicklung hin zur heutigen Brutkolonie. Es ist dem Einsatz von Aktiven aus Naturschutz und Stadtverwaltung zu verdanken, dass auf dem rund zwölf Hektar großen Areal beim Hardtbach ein Lebensraum nicht nur für Störche geschaffen wurde.

Altbürgermeister Heinz Merklinger, der auch als „Storchenvater“ bezeichnet wird, ließ sich vom Vorsitzenden der NABU-Ortsgruppe Walldorf-Sandhausen, Reiner Klemm, herzlich begrüßen.

Über die Bemühungen, die Störche in Walldorf heimisch werden zu lassen, berichteten die Gründungsmitglieder Günter Keim und Ulrich Schmidt. Wie groß der Artenreichtum der Wiese ist und wie er weiter gefördert werden kann, dazu sprach Nabu-Mitglied Peter Weiser. Für die Würdigung im Zuge der Unterschutzstellung stellte er seine Artenlisten der Stadt Walldorf zur Verfügung.

Straßennamen wie Seegasse oder Große Lachstraße erinnern daran, dass sich zwischen Walldorf und Sandhausen einst ein großer See befand, der Leimbachsee. Noch bis in die 60er Jahre boten Feuchtwiesen reichlich Nahrung. Doch bereits 1967 machte in Walldorf der vorerst letzte Storch den Abflug. „Störche“ gab es dann nur noch in der Karnevalsgesellschaft Astoria Störche Walldorf, wie Ulrich Schmidt in seiner trockenen Art bemerkte.

Erst als 2004 der Hardtbach ausbrach und Felder überschwemmte, sammelten sich im Röhrig neben Möwen und Uferläufern auch einige Störche.

Unterstützt von örtlichen Nabu-Aktiven wollte Bürgermeister Merklinger erreichen, dass sich die markanten Vögel wieder dauerhaft in Walldorf ansiedeln.

Die Stadt wandelte die Maisäcker im Bereich der heutigen Storchenwiese in Wiesengelände um, legte Teiche an und stellte den ersten Turm mit Horst auf.

Ein sogenannter Lockstorch sollte anderen Störchen die Wiese als Lebensraum schmackhaft machen. Er wurde 2005 in einer großen Voliere auf der Wiese untergebracht. Zusätzlich wurden die ersten beiden Nisttürme errichtet. Die Werbegemeinschaft Walldorf stiftete ein Nest auf der Scheune des Nauertschen Hofs. Zwei weitere Storchen-Nisttürme wurden im Jahr 2014 errichtet.

Günter Keim hatte die Aufgabe, den Lockvogel mit Küken zu versorgen, wobei ihm ein Rabe in die Quere kam. Der habe vier bis fünf Küken übereinandergestapelt und sich damit von dannen gemacht, erzählte er. Keim musste das Futter erst zerteilen, damit der „Schnabelraub“ nicht mehr gelang.

2007 wurden die Bemühungen mit der ersten Brut nach über 40 Jahren belohnt. Den erbrüteten Jungvogel taufte der Bürgermeister „Astoria“. „Ich hätte ihn Heinz genannt“, sagte Ulrich Schmidt, der darauf hinwies, dass es sich um ein männliches Tier handelte.

Schmidt besitzt nicht nur einen trockenen Humor, sondern auch die Fähigkeit, einzelne Störche zu unterscheiden und ihr Sozialverhalten zu charakterisieren. Störche sind Koloniebrüter, weiß er. Dennoch habe der Revierstorch alles darangesetzt, die Ansiedelung weiterer Störche zu verhindern. „Warum lässt er die Koloniebildung nicht zu?“, fragte er.

Die Zuhörenden wussten die passende Antwort nicht, und so fuhr Schmidt in seinem kurzweiligen Vortrag fort.

Im folgenden Jahr habe Revierstorch „M1“ mit einer neuen Brutstörchin drei Junge aufgezogen. Die „Hübsche“ sei blütenweiß gewesen und habe sich ständig geputzt. Trotzdem hatte der im nächsten Jahr schon wieder eine Neue, die mit ihm vier Junge aufzog. Als M1 wegblieb, machte sich ein neuer Revierstorch breit. Und so ging es fort. Schmidt erzählte von Kämpfen um Revier und Gelege, von einer hartnäckigen Störchin, die schließlich den Revierstorch erobern konnte und von Störungen des Brutgeschehens durch Menschen, etwa beim Abbau der Voliere oder beim Beringen der Jungen. Dies sollte eigentlich geschehen, solange die flugunfähigen Jungvögel sich totstellen und noch nicht das Alter erreicht haben, dass sie aus dem Nest hüpfen. Denn dann könne er sie nur mit viel Glück vor dem Fuchs retten.

Legendar ist „Kippflügel Emma“, die in seiner privaten Auffangstation einen dauerhaften Gnadenplatz bekam. Den entkräfteten „Dichtungsringstorch“ konnte Schmidt 2016 ebenfalls retten. Als er den Ring um dessen Schnabel entfernte, konnte der Vogel wieder fressen und wurde so kräftig, dass er im folgenden Jahr den Revierstorch mit einem „Imponier-Klappern“ in die Schranken wies. Danach waren alle Nester besetzt, berichtete er.

Was war geschehen? Der letzte Revierstorch hatte jahrelang alle Eindringlinge vertrieben. Dann kamen seine Kinder und die durften bleiben. 2018 war das beste Brutjahr mit acht Paaren in fünf Nestern und insgesamt 14 Jungen, berichtete Schmidt.

Storchenpaare wichen auf den Waldrand aus und bauten ihre Nester auf einem Hochsitz und in einer Kiefer. 2023 gab er sogar elf Brutpaare. Aber Brutbäume stürzten um und von den drei Türmen war einer bei einem Sturm umgefallen. 2024 zählte er noch acht Storchenpaare in Walldorf.

Wertvoller Lebensraum – nicht nur für Störche

Nabu-Ortsgruppe bemüht sich seit Jahren um den Schutz der Storchenwiese

Steter Tropfen höhlt den Stein. In Walldorf läuft aktuell die Unterschutzstellung der Storchenwiese, wofür sich die Nabu Ortsgruppe Walldorf-Sandhausen seit Jahren stark macht. Unter dem Titel „Vom Maisacker zum Naturschutzgebiet – Die Storchenwiese“ bot sie einen Vortragsabend im Rahmen ihrer Naturzeit-Vortragsreihe an. Das Besondere: Die Erklärung zum geschützten Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG erfolgt durch Satzung der Gemeinde. Bisher sind es nur wenige Kommunen in Deutschland, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wohl auch weil sie wenig bekannt ist. Die Walldorfer erfuhren von dieser Möglichkeit durch Christoph Aly, den Vorsitzenden der Nabu-Ortsgruppe Wiesloch.

Neben den Gründungsmitgliedern Günter Keim und Ulrich Schmidt kam auch Nabu-Mitglied Peter Weiser zu Wort. Jahrelang hatte er auf der rund zwölf Hektar großen Wiese beim Hardtbach Arten erfasst, vor allem Blütenpflanzen, Vögel, Heuschrecken, Wanzen, Libellen, Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer. Zuletzt hatte er mit einem Lichtzelt auch Nachtfalter beobachtet. Für die Würdigung im Zuge der Unterschutzstellung stellte er seine umfangreichen Artenlisten der Stadt Walldorf zur Verfügung.

Beim Vortrag machte er deutlich, dass der Wert der Wiese über die Storchenkolonie hinausgeht. Da die Wiese nicht gedüngt wird, ist sie nährstoffarm und artenreich. Durch die abgestimmte Bewässerung sie sich teilweise zu einem Feuchtbiotop entwickelt. Sie ist Rastgebiet für Watvögel und andere Zugvögel geworden.

Rund achtzig Vogelarten konnte der Biologe nachweisen. Den Eisvogel und den Neuntöter zu beobachten, ist für den Biologen ein besonderes Erlebnis.

Wiederholt hat sich Peter Weiser auch mit Tipps zum Mähmanagement eingebracht. Am Anfang wurde noch mehr als zweimal pro Jahr gemäht, durch die sparsamere Mahd hat sich die Artenvielfalt erhöht. Da verschiedene Pflanzenarten zu unterschiedlichen Zeiten blühen und Samen bilden, empfiehlt er eine zeitversetzte Mahd in Streifen. Mähtermine sollten auf Zielarten Rücksicht nehmen, was auch bei Unterschutzstellung Berücksichtigung finden sollte. Wegen des Klimawandels sollte man dabei flexibel bleiben.

Der Dammweg wird viel genutzt, auch von Hundebesitzern. Es sei sinnvoll, zur Wiese hin als natürliche Barriere einen Saum stehen zu lassen. Die Teiche können verlanden und brauchen Pflege.

Die Wiese bezeichnete er als einen Trittstein, der zur Biotopvernetzung beiträgt.

Weiser zeigte Aufnahmen von der rosaroten Heidenelke mit ihren hübschen Punkten, der Sandwicke, die mit winzigen Blüten unscheinbar am Damm wächst und dem Rotklee-Bläuling, ein Schmetterling, dessen Vorkommen auf einen naturnahen Zustand hindeutet.

Beim Foto eines Glasflüglers erkannte er selbst erst im Nachhinein, dass das Insekt einer Krabbenspinne zum Opfer gefallen war.

Potenzial sieht der Biologe für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, ein seltener Falter, dessen Raupen die Blütenköpfe des Großen Wiesenknopfs fressen, um dann von Ameisen in deren Nester getragen zu werden, wo sie überwintern und räuberisch von der Ameisenbrut leben. Er zeigt auch eine schöne Aufnahme des Ameisensackkäfers, der eine ähnliche Strategie hat. Er lässt seine Eier von Ameisen in ihr Nest tragen, wo sich die Käferlarven entwickeln und dabei von der Brut und ihrer Nahrung leben.

Aufgrund des Klimawandels befinden sich viele Arten in der Ausbreitung nach Norden, wodurch er immer wieder neue Beobachtungen machen kann.

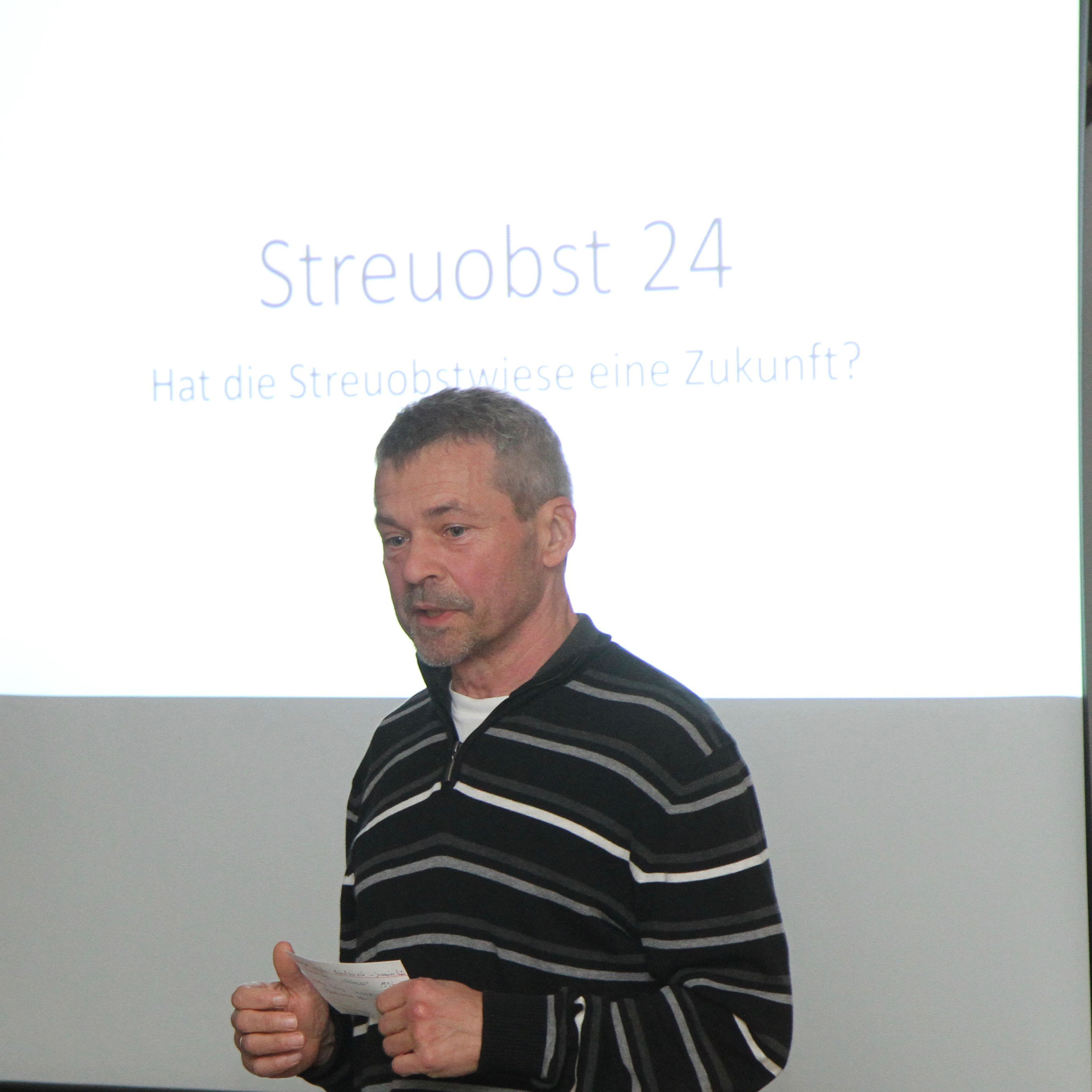

Damit die Streuobstwiese eine Zukunft hat

Wie kann der Rückgang der artenreichen Streuobstwiesen aufgehalten werden?

Mit dieser Frage beschäftigte sich der NABU Walldorf-Sandhausen bei einem Vortrag im Anglerheim Walldorf. Vorstand Reiner Klemm stellte den Streuobstexperten Erwin Holzer vor, Gründer des Obst-Gen-Gartens Bad Schönborn. Mit 436 Obstsorten leiste das vom NABU-Bundesverband ausgezeichnete „Obstsortenparadies" einen wichtigen Beitrag für die Sortenvielfalt.

Als es noch keine Supermärkte gab, spielten die Obstbäume eine sehr wichtige Rolle bei der Selbstversorgung, bemerkte Holzer. Heute will sich kaum noch jemand die Arbeit machen und größere Mengen Obst ernten, verarbeitet und einlagern, beobachtet er.

Obwohl Streuobstwiesen seit 2020 offiziell geschützt sind, muss der Obstbaumkundler feststellen, dass es sich um „ein schwaches Gesetz“ handelt. Denn das Landratsamt könne die Rodung zulassen mit der Auflage, dass woanders eine neue Wiese entsteht. „Da muss nicht mal ein Baum draufstehen, wenn sie nur als Streuobstgebiet geeignet ist“, bemerkte er.

Holzer stellte den „Apfel als Hausapotheke“ mit wertvollen Inhaltsstoffen vor. Polyphenole sind gesund und können das Apfelallergen inaktivieren. Da sie aber für den säuerlichen Geschmack und die braune Verfärbung nach dem Anschneiden verantwortlich sind, wurden sie weitestgehend herausgezüchtet. Allergikern kann er einige alte Sorten empfehlen, die noch besonders viel Polyphenole enthalten.

„Wie bringen wir Leute dazu, sich um Streuobstwiesen zu kümmern?“, fragte er. Wissen und Werbung reichen nicht, es braucht praktische Angebote, machte Holzer klar und nannte eine Obstannahme am Ort, mobile Saftpressen, Baumschnittprämien, Fachwartausbildung und Baumschnittkurse.

Manche Gemeinden bieten auch eine Pflanzprämie an.

Der Pomologe stellte zahlreiche Obstsorten vor, darunter regionale und fast vergessene Sorten wie den Wiesenbacher Gänsgartenapfel, die Rheinische Schafsnase, die Nußlocher Kotäckerle Birne und die Heidelberger Schlosskirsche.

Hat die Streuobstwiese eine Zukunft?

„Schatzkammern für Natur und Mensch“ – so werden die Streuobstwiesen, die von der Bretagne im Westen bis Siebenbürgen im Südosten Europas viele Landschaften prägen, bezeichnet.

Deutschland besitzt mit 250.000 bis 300.000 Hektar die größten Bestände Europas. Über 5.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie über 6.000 Obstsorten gibt es hierzulande. Doch wie wird diese Verantwortung für diese biologische Vielfalt wahrgenommen?

In keinem Land Europas und keinem der 16 deutschen Bundesländer ist es gelungen, den Rückgang der Streuobstwiesen um rund 80 Prozent seit den 1950er-Jahren zu stoppen. Dies ist einer der

Hauptgründe für das Insekten- und Artensterben.

In unserem nächsten Naturzeit-Vortrag wird der Streuobstexperte Erwin Holzer – Pomologe (Obstbaumkundler) und Gründer des Obst-Gen-Gartens Bad Schönborn – genau diese Thematik aufgreifen:

Haben unsere Streuobstwiesen überhaupt noch eine Zukunft?

Zu diesem Vortrag, der am 13. März 2024 im Anglerheim Walldorf um 20:00 Uhr stattfindet, möchten wir Sie ganz herzlich einladen.

Wald in der Krise

Unser Wald verändert sich – hat er eine Chance in Zeiten des Klimawandels und wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Philipp Schweigler, stellvertretender Leiter des Kreisforstamtes Rhein-Neckar, erläuterte den Zustand des Waldes in Walldorf und Sandhausen und die Auswirkungen des Klimawandels auf Waldnutzung und Wildtiere. Im Anschluss stand er für Fragen bereit.

Die Veranstaltung im Rahmen der Naturzeit–Vortragsreihe war gut besucht und fand im Anglerheim in Walldorf statt.

Unser Wald im Klimawandel

Unser Wald verändert sich – hat er eine Chance in Zeiten des Klimawandels und wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Philipp Schweigler, stellvertretender Leiter des Kreisforstamtes Rhein-Neckar, erläutert den Zustand des Waldes in Walldorf und Sandhausen und die Auswirkungen des Klimawandels auf Waldnutzung und Wildtiere. Im Anschluss steht er für Fragen bereit.

Die Veranstaltung im Rahmen der Naturzeit – Vortragsreihe findet statt am Mittwoch, 17. Januar, um 19 Uhr im Vereinsheim Angelsportverein, In den Schrebergärten, Walldorf. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Der Eintritt ist frei.